長崎県長崎大学産婦人科における

働き方改革

長崎大学産婦人科

長谷川 ゆり

【はじめに】

長崎大学産婦人科は現在、医師25名(男性10名、女性15名)であり、そのうち当直免除者が5名含まれる。総合周産期母子医療センターであり、分娩数約320件前後、その半数が帝王切開術である。母体搬送は年間100件程度である。婦人科手術は平均週8件で、年間450件前後である。悪性腫瘍手術、腹腔鏡手術、ロボット支援下手術を含んでいる。

【長崎大学産婦人科の診療体制と働き方改革への取組み】

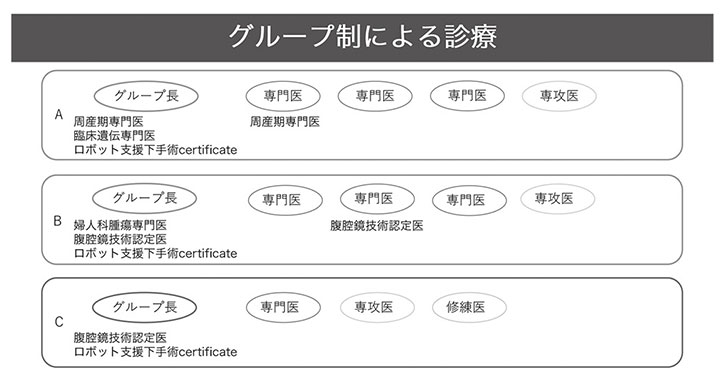

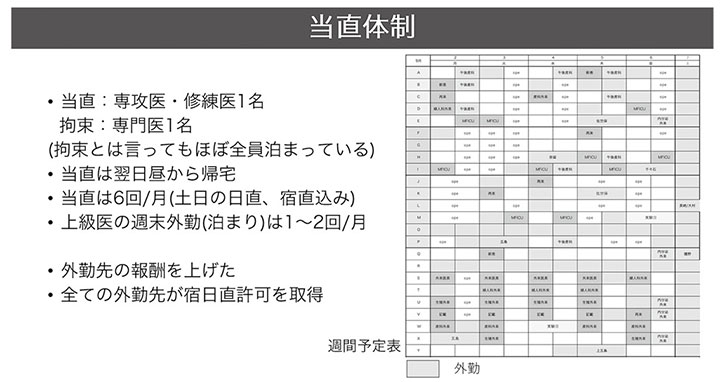

長崎大学産婦人科では病棟主治医はグループ制を取っており、3グループそれぞれが得意分野を持ちながらも、婦人科医療、産科医療ともに担当している(図1)。時間外・休日労働時間の上限基準は各科ごとに異なるが、産婦人科は連携B水準を採用している。時間外・休日の体制は2名体制で当直として専攻医・修練医が1名、拘束として専門医以上が1名で組む。当直は月6回程度(土日の日直も1回とカウント)となっている。大学の当直医は翌日昼から帰宅可としている。これにより、インターバルについても確保した。週間予定表は図2のようになっており、毎週医局長が手術や外来の予定を考慮して外勤先を決定し、作成している。働き方改革により収入が減ることが懸念されたため、外勤先の報酬を上げるように教授が各施設と交渉を行った。これらの体制を維持するため、全ての外勤先に宿日直許可の取得を依頼した。

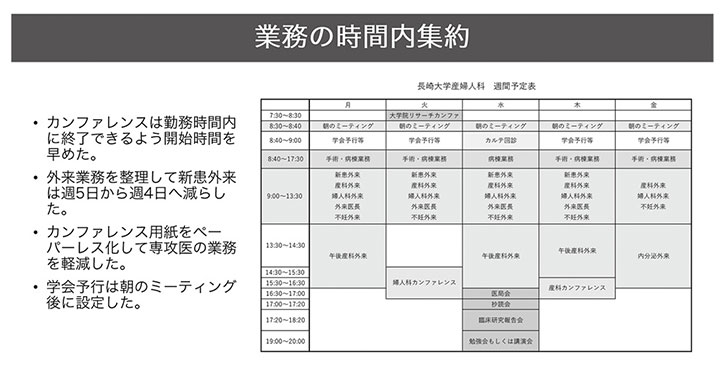

また、可能な限り業務の時間内集約を行い、婦人科カンファレンス、産科カンファレンスの時間帯を早め、勤務時間内に終了できるよう調整した。学会予行も朝のミーティング後に設定し、より多くの医局員が参加でき、通常業務への支障が少ないようにしている(図3)。

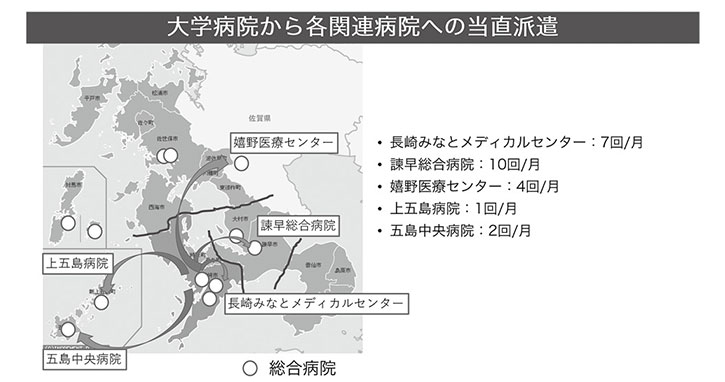

各関連病院における医師数は十分とは言えず、特に離島は人数が少ないため、拘束時間が長く、常勤医師の負担が大きい。図4に示すように各施設へ大学病院から当直や外来に医師を派遣している。

【まとめ(図5)】

様々な取組みを行うことで、時間外・休日労働時間の上限の連携B水準を遵守している。しかしながら2035年度末までに連携B水準が終了するため、A水準の遵守が可能となるよう、さらなる改革を進めることが必要である。