福岡県福岡赤十字病院における「医師の働き方改革」

~現状と課題~

福岡赤十字病院

西田 眞

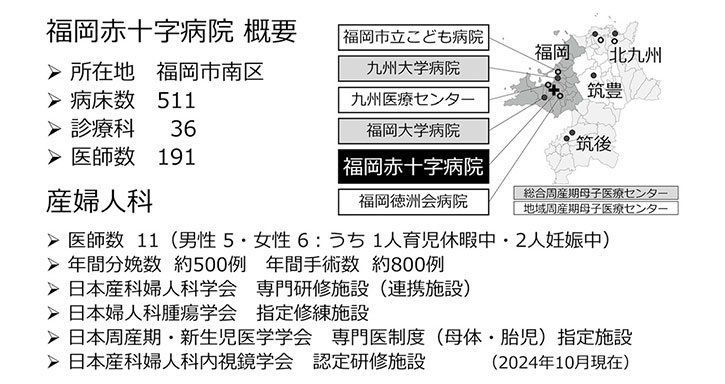

福岡赤十字病院は福岡市の中心地近くにある総合病院で、産婦人科は福岡都市圏産婦人科医療における中核施設のひとつである。当院は周産期母子医療センターではないが、福岡県の4つの周産期医療圏(福岡、北九州、筑豊、筑後)のうち当院が位置している福岡地区には周産期母子医療センターが5施設あり、地域の周産期医療体制は比較的充実している(図1)。

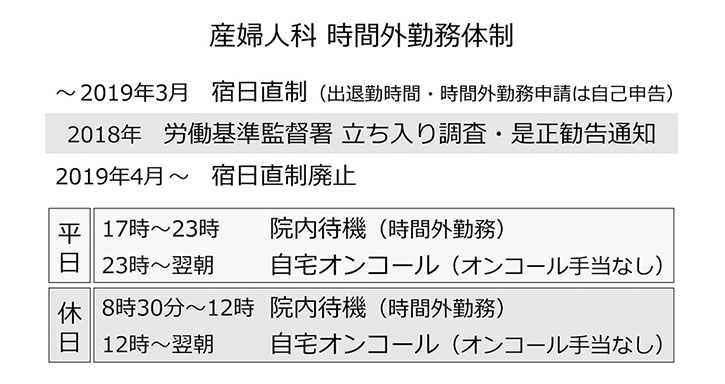

2018年度まで当院産婦人科の時間外勤務体制は夜間休日も産婦人科医師1名が院内に常駐する宿日直体制であったが、労働基準監督署の立ち入り調査により当科の宿日直は時間外勤務と判断され、2019年度から平日は医師1名が23時まで院内待機して23時以降は自宅オンコール体制となった。同様に土日祝日は朝から12時まで1名が院内で処置等を行い、以後翌朝までオンコール体制としている(図2)。院内待機は時間外勤務として賃金が支払われるが、オンコールに対する手当はなく呼び出しを受けた場合の実労働時間のみが時間外手当の対象となる。

2024年4月からスタートした医師の働き方改革で当院はA水準を適用している。2024年4月から8月までの医師の時間外労働時間をコロナ禍前の2019年の同時期と比較したところ、産婦人科では目立った変化はなかったが、全診療科で調査すると時間外労働時間の最大値が大きく減少していた(図3)。これが労働時間の短縮を反映した結果であれば働き方改革の効果は大と評価できるが、実際には多くの医師が年間960時間(月平均80時間)の上限規制を強く意識して80時間を超える時間外勤務申請を敢えて行わなかった可能性もある。

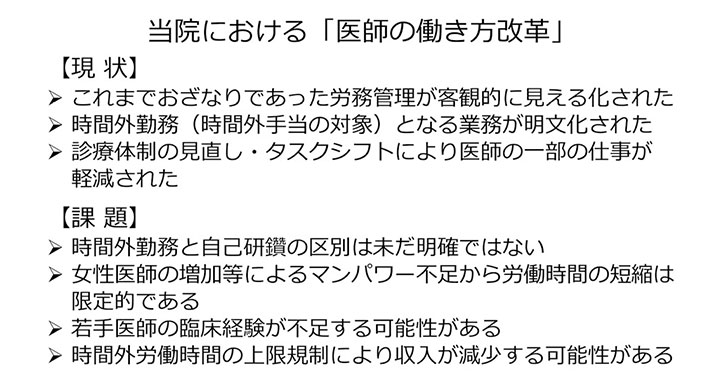

当院における医師の働き方改革の現状と課題を図4に示す。第一に、自己申告で管理されていた出退勤時間や時間外勤務等の労務管理が、労働基準監督署の是正勧告を受けて出退勤時間の打刻が始まり、時間外勤務、休暇等の申請もすべて勤怠管理システムによって行われるようになって客観的に見える化された。また、時間外手当の対象となる業務が明文化されたが、自己研鑽との区別は未だ曖昧であると言わざるを得ない。産婦人科診療体制では、チーム医療(外来主治医制の廃止・複数主治医制・夜間休日の当番制など)を推進して、夜間に呼び出しがあった場合は翌日の休暇・早退を推奨しているが、女性医師の増加等によるマンパワー不足から、現実としては夜間勤務に引き続く長時間労働を余儀なくされることも多い。外来と病棟には医師事務作業補助者が配置され、診断書作成等の事務作業はタスクシフトが徐々に進んでいる。一方、最大の問題点は、時間外労働時間の上限規制が強調されるあまり、実際の仕事量は減っていないにもかかわらず時間外勤務申請が意識的あるいは無意識に抑制され、結果として収入が減少することであろう。「自己研鑽」に上限規制はないが、働き方改革により研修医等の若手医師の臨床経験が不足する可能性があることも大きな問題である。

医師の働き方改革が意図する医師の健康確保と適切な医療の持続的提供のためには、長時間労働の是正とともに待遇面の改善とマンパワー確保が不可欠であるが、現時点では「仕事量は変わらないのに給料が減った」「労働時間規制のため当直や救急の医師が確保できない」という声も多い。記録上の労働時間だけが短くなった結果として収入が減ると、勤務医の心身の健康はさらに害され、人手不足で地域医療や救急医療が崩壊することになればまさに本末転倒である。改革の理念実現へ向けての道程は長い。