佐賀県佐賀県の現状と当科における

働き方改革への取組み

佐賀大学医学部

産科婦人科学講座

奥川 馨

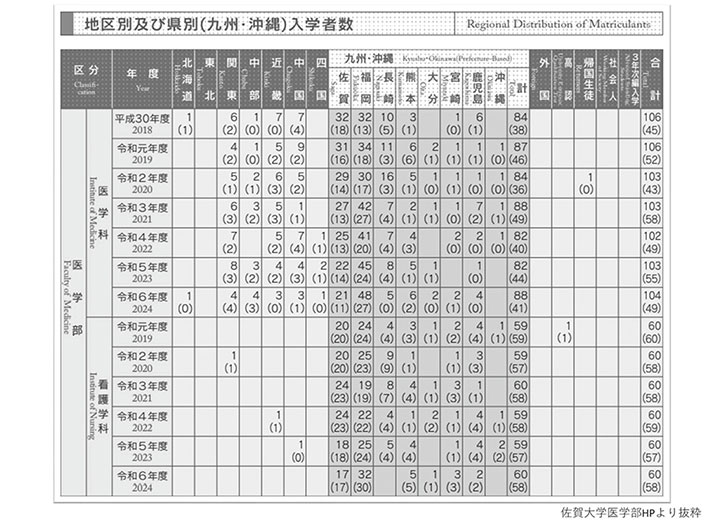

働き方改革は医師たちの負担を軽減し、持続可能な医療提供体制を構築するために不可欠である。しかし、都市部と地方では医師数や病院数などの状況が異なるため、すべての地域で一律の働き方改革を進めるのは現実的には困難である。令和6年度勤務医懇話会において、医療資源の不足している佐賀県の現状と当科における働き方改革への取組みを報告したので、その内容を以下に紹介する。佐賀県は九州の中で最も人口が少なく(80万人)、面積の小さな県であり、すぐ隣には九州最大の510万人の人口を擁する福岡県がある。この地理的な特性もあり、佐賀大学医学部医学科に入学する生徒の約4割が福岡県出身者であり、佐賀県出身者は近年2割程度に留まっている(図1)。佐賀大学医学部卒業後、他県出身者で佐賀県に留まる人はわずかであり、この入学者の出身地の偏りが佐賀県における医師不足の一因となっている可能性がある。

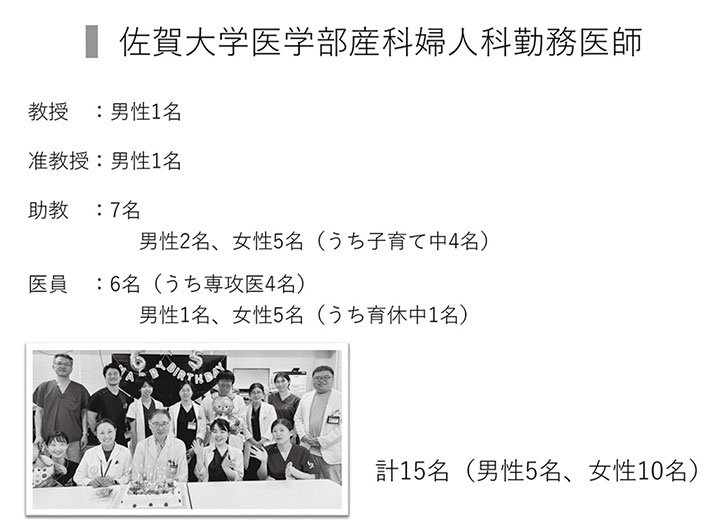

現在、佐賀大学医学部産科婦人科勤務の医師は15名であり、男性5名、女性10名で構成されている(図2)。本原稿執筆時点で女性1名が育休中であり、女性4名が小学生以下の子育てを行っている。平均入局者数は2名弱/年であり、入局者の3/4は女性である。

このように、当医局は女性医師が多く、産休・育休を取得している女性医師や、小さな子どもを育てている医師が常にいる状況である。

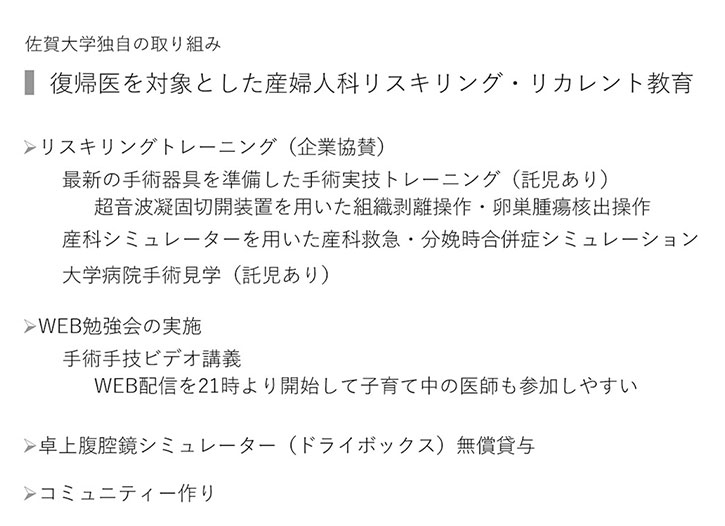

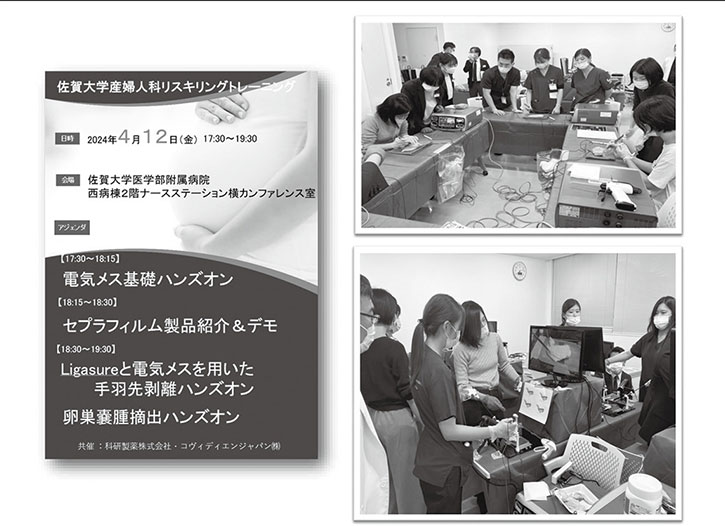

また関連病院を含め産婦人科医の不足は深刻であり、佐賀県においては働き方改革を進める前に、まずは医師の確保が最優先となっている。以前行った産休・育休中の女性医師を対象としたアンケートでは、手術執刀、分娩業務および急患対応が復職後の心配な点として挙げられた。我々は休業中の女性医師に早期に復帰してもらう取組みとしてリスキリング(再技能習得)とリカレント教育(継続学習)を行っている(図3、4)。手技の習得を目的としたリスキリングトレーニングだけでなく、家事を終え子どもを寝かしつけた後の21時からWebを用いて手術手技ビデオ講義も行っている。

当科における労働時間の適正化と働き方の見直しとしては以下の取組みを行っている。①当直・休日日直回数の制限、②インターバル休息時間の確保(当直翌日は午後より帰宅可)、③レジデント当直の実施(レジデント当直時は指導医がバックアップ宿直を行う)、④グループ診療の導入(バックアップ体制の充実、休みやすい環境づくり)、⑤医局主導の勤務時間外の薬品説明会の中止、⑥病院/医局による外勤管理、⑦働き方改革の内容に沿った外勤の調整(当直外勤先はすべて宿日直許可を取得、勤務時間を考慮した外勤時間の交渉)、⑧子育て中の女性医師の当直への協力(当直が難しい場合は日直)。

以上のように当科においても労働環境改善のために労働時間の適正化に取組んでいるが、人的資源の乏しい佐賀県においては、医師の増加と維持が最も重要である。しかしながら、毎年の入局者は少数に留まり、医局員数も増加していないため、一人でも多くの産休・育休中の女性医師が安心して復職できるよう、医局全体で支援体制の整備に努めている。