熊本県熊本大学病院周産期母子医療センターにおける

医師の働き方改革への取組みと課題

熊本大学病院産科婦人科

大場 隆

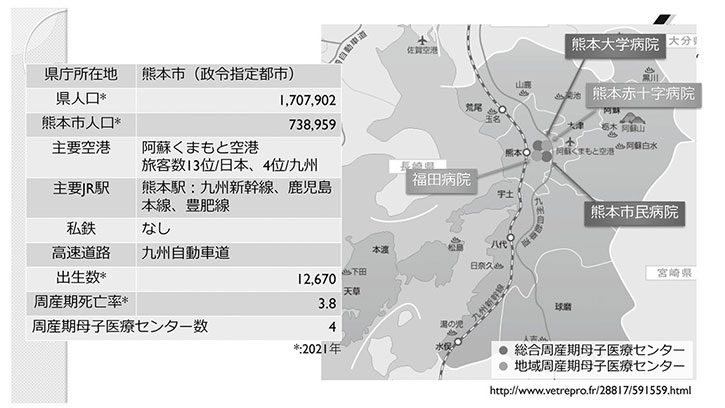

熊本県の周産期母子医療センターはいずれも熊本市に集中しており、真の意味での地域周産期母子医療センターは存在しない(図1)。このためNICU管理が予想される週数での切迫早産や妊娠高血圧腎症症例のほとんどは熊本市内に母体搬送されている。

2000年に約17,000件であった熊本県の出生数は少子化に加えて平成28年熊本地震やコロナ禍による帰省分娩差し控えなどの影響を受け2022年には12,000件と減少したが、当施設への母体搬送は年間約120例を維持している。この中には年間20例以上の産科危機的出血例も含まれており、複数の医師を24時間体制で緊急招集できることが求められている。

当施設の産婦人科女性医師の割合は1990年代後半から著増して約50%となっており、大学病院で女性医師が働きやすい環境を維持し、夜間緊急に対応する医師とのワークシェアが不可欠となっている。

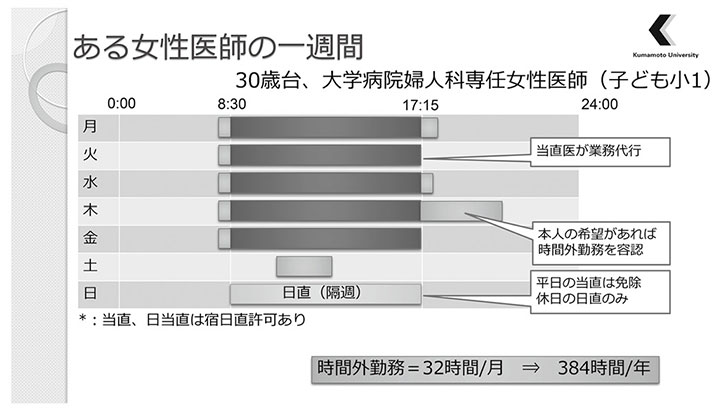

図2に小学1年生の子ども1人を持つ30歳台の婦人科専任女性医師の勤務状態を例示した。時間外は当直医が業務を代行し、可能であれば時間外勤務を容認している。原則として子どもの小学校就学まで当直業務には就けず、休日の日直を月に約1回担当している。

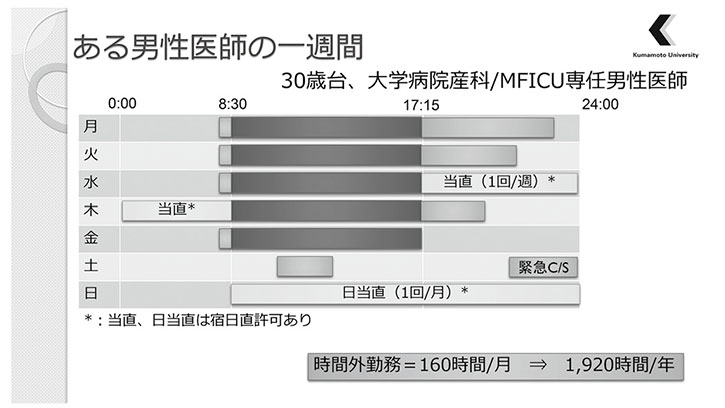

この結果、時間外勤務は32時間/月となって家庭を持つ女性医師でも大学病院で勤務しやすい状態にはなってきたが、その分が中堅男性医師の負担となっている(図3)。当施設では全職員が医師の働き方改革におけるA水準を求められているが、産科病棟主任のみはB水準で申請せざるを得ない状況にある。

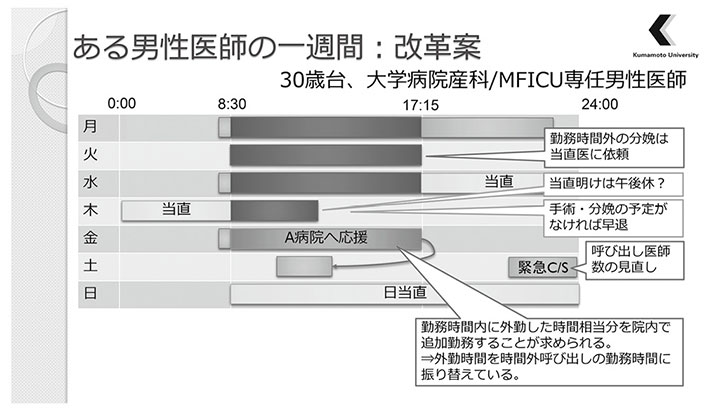

過剰な時間外勤務への対策として産科と婦人科の担当を分離し、勤務時間外の分娩を当直医が担当することは以前から行っていたが、さらに夜間の帝王切開に呼び出す医師数を見直し、当直の翌日に手術・分娩の予定がなければ早退を勧奨してきた(図4)。とはいえ医師不足の中にあって不在中の診療を病棟主任に任せていてはますます過剰勤務となる。

分娩取り扱い医師偏在指標が全国ワースト1位の熊本県では二次医療圏の中核病院で産科医の高齢化が進行しており、医局からの人的応援を要する施設が少なくない。このことは大学病院に勤務する医師の収入確保には役立っているが、勤務時間内に外勤した時間相当分は院内で追加勤務することが求められるため外勤時間を時間外勤務の勤務時間に振り替えており、総労働時間の短縮には繋がっていない。さらに22時〜5時の時間外労働を外勤と振り替えられないルールは24時間体制が求められる産科では厳しい。

結語

熊本大学病院における産科婦人科医師の働き方改革への取組みとして、家庭を持つ女性医師の勤務環境整備および日中の外勤による収入確保については概ね達成できているが、絶対的な医師数の不足はいかんともし難く、病棟勤務のチーム制をとるほどの数がいない現状にある。