鹿児島県鹿児島市立病院における勤務体制の改革

鹿児島市立病院

総合周産期母子医療センター

産婦人科部長

上塘 正人

はじめに

鹿児島市立病院は鹿児島県で大学病院に次ぎ多くの病床を持つ中核的役割を果たしている病院である。病床数は574床で、産婦人科64床、新生児内科53床を含む25の診療科で構成されている。年間分娩数は約700例、婦人科手術は悪性疾患も含めて約500例である。母体胎児部門では、ハイリスク妊婦やハイリスク胎児を管理するためのMFICUが6床設置されている。鹿児島県で唯一の総合周産期センターであるため、県内のハイリスク妊娠の多くが当院で管理されており、母体搬送数は年間で約280例となっている。現在の産婦人科医師の構成は男性13名、女性7名であるが、数年前までは女性医師の方が多く、また子育て世代が多かったことから、10年以上前から働き方に関しては工夫がなされていた。しかし、これは女性医師だけに向けられたものであり、働き方改革の本質とは異なるものであった。当院における働き方改革の到達点として、以下2項目を掲げ、職員の働きやすい環境づくりを促進し、人材の定着・採用希望者の増加を図ることとした。

(1)労働時間の縮減:部署ごとに業務量の把握や業務内容の整理をし、現在の人員や体制で、より効率的に業務を進めるための検討を行ったうえで、タスクシフトの推進等を通して、全職種において労働時間の縮減を図る。

(2)勤務環境の改善:ハード面(施設や医療機器等の整備)とソフト面(勤務・給与制度の改正、人材確保・育成等)の両面を充実させることにより、働きやすい環境の充実を図る。

この2項目の中で産婦人科の取組みとして勤務体制の改善について紹介する。

産婦人科における勤務体制の変化

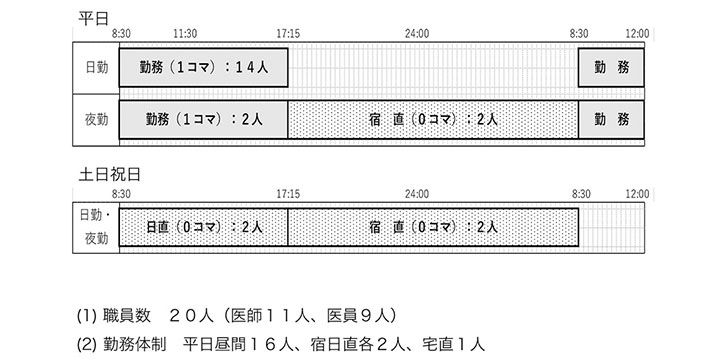

産婦人科は24時間体制で機能しており、分娩自体は全て緊急で、いつ始まるか予想がつきにくい。したがって、総合周産期母子医療センターでもある当院では宿日直許可が当初から承認されないと予想し、勤務体制の改善を行なった。改革以前は外来・病棟は主治医制で、日勤後に当直として働き、当直翌日は可能であれば午後に帰宅していた(図1)。

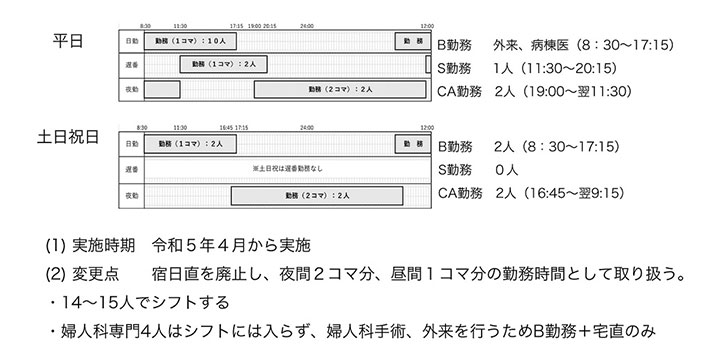

しかし、当直明けでも外来・手術があれば午後、夕方まで長時間勤務となることが多く、問題が多かった。そこで、当科では働き方改善のため2023年4月からシフト勤務制を開始した(図2)。

もちろん、このシステムを達成するためには主治医制を廃止せざるを得なかった。この廃止により患者が不利益を被らないように、毎日の回診や引継ぎに十分な時間をかける必要があった。図2、図3にシフト制の概要を示した。まず、2022年11月に試行し、実施可能であることを確認し、2023年4月から実施している。従来勤務からの主な変更点は、宿日直を廃止し、従来当直としていた夜間2コマ分と昼間1コマ分を勤務時間として取扱うことである。このスケジュールでシフトするためには14〜15人が必要となった。婦人科専門の4医師はシフトには入らず、婦人科手術、外来を行うためB勤務(日勤)及び、宅直のみとした。この方式により医局員全員がA水準、または連携B水準として勤務できている。

医局員の勤務状況(図2参照)

・CA勤務(夜勤)4〜6回/月、S勤務(遅番)2〜4回/月、週休 6〜8回/月

・宅直は婦人科専門が月4〜6回それ以外はシフト勤務者で行なっている。

・家庭や体調などの事情でB勤務(日勤)のみの医師も存在し、フレキシブルに対応している。

例えば、S勤務&宅直には育児中の女性医師はあまり入っていない。S勤務(遅番)は18〜21時の食事、寝かしつけの時間と重なるため、また宅直は夜間の呼び出しに対応困難な時があるためであるが、夜間保育の利用や家族の協力が得られれば、育児中の女性医師も基本的に入っている。

外勤に関しては、入りたい人を優先し、できるだけ均等に割り振ることにしている。もちろん勤務先には宿日直許可を取得していただいている。

シフト勤務のメリット、デメリット

今までのように日勤から当直して、そのまま次の日も夕方まで勤務することがなくなり、自分の時間や家族との時間が確保できるようになった。また、長時間の連続勤務が明らかに減ったとの共通した意見があった。外来も複数担当医制に変わったため、複数の医師が同一患者の診療を行う機会が増え、よりレベルの高い均等な管理ができるようになったことも利点である。一方、デメリットとして外来が複数担当医制となって毎回診療を行う医師が変わることが多いため、患者さんによっては満足度が低下する(一貫して同じ医師に見てもらえないため信頼関係が築きにくい)ことが挙げられる。この対応策として、患者さんによっては主治医がそのままシフト勤務の合間に外来も診察するようにしているが、医師次第であり困難を伴う。また、特に専攻医にとっては経験する症例が以前に比べると減少(夜勤明けは帰宅するため)しており、研修や研鑽面の問題は残る。対応として、症例の共有や勉強会・抄読会等で補充することに努めている。

今後の展望

当科は総合周産期センターであるため、医師数は確保できているが、人数が少ない場合は日勤の外来・病棟の医師数が確保できず、病棟が手薄になる。病棟医は緊急帝王切開にも対応できるように最低3人は必要である。また、様々な事情でB勤務(日勤)のみしか入れない医師もいる。それをカバーするためにもある程度の人員が必要である。産婦人科医師の確保が困難である今日においては、現在のように施設や医師が分散化した状態で勤務体制を維持するのは困難であり、近い将来、集約化が必須となることは疑いようのない事実である。