2.ハイリスク症例への対応

(1)流産ハイリスク症例

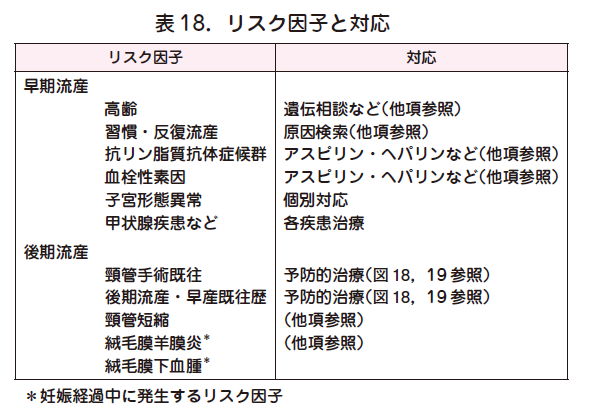

○早期流産と後期流産では,原因やリスク因子が異なる(表18).

○早期流産の多くは染色体異常で,母体年齢が最大のリスク因子となる.

○その他の早期流産の多くは原因不明で胎児因子と考えられているが,表18 に示すような母体疾患が関与する場合もある.

○状況によっては発症発見が遅れ,これらの因子が後期流産の原因となることもある.

○後期流産の多くは母体因子と考えられている.

○後期流産の中でもハイリスクとなるのは,円錐切除術など頸管手術の既往と以前の妊娠が後期流産あるいは早産であった場合である.

○妊娠経過中に発生する頸管短縮,感染症(細菌性腟症・絨毛膜羊膜炎など),絨毛膜下血腫なども後期流産のリスク因子になる.

(2)ハイリスクへの対応

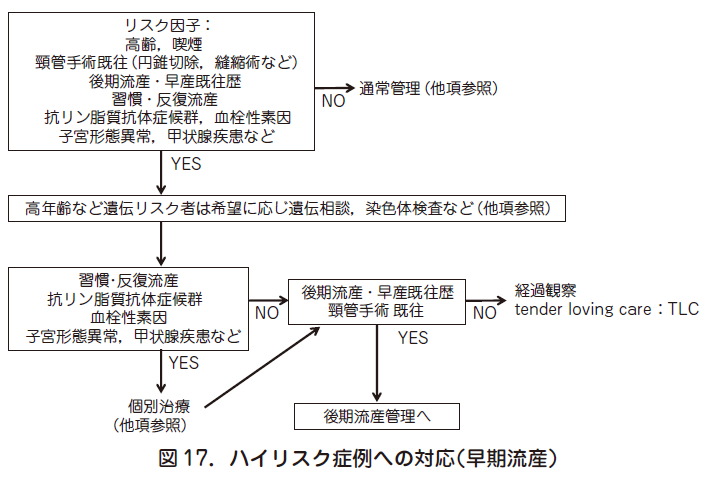

1 )早期流産(図17)

○母体疾患(抗リン脂質抗体症候群,血栓性素因,甲状腺疾患など)が認められる場合,症状の有無にかかわらずそれぞれの治療を行う(他項参照).

○原因不明の習慣・反復流産や妊娠12 週未満に切迫流産徴候を示す場合,プロゲスチンやhCG 製剤が切迫流産の適応症をもつが,いずれも初期流産予防に有効であるという,明確なエビデンスはない.

○出血に対し止血剤(トラネキサム酸など)が用いられることがあるが,妊娠中は生理的に過凝固状態になり使用すべきではないとする意見や,絨毛膜下血腫など出血性疾患には効果的とする意見など賛否両論がある.

○薬物治療ではなく,心優しい対応(TLC:tender loving care)を心がけることが,妊娠初期の習慣・反復流産にはより効果的とする報告もある.

○いずれにしろ,妊娠12 週未満の原因不明の(母体疾患のない)流産に対する効果的な治療はない.

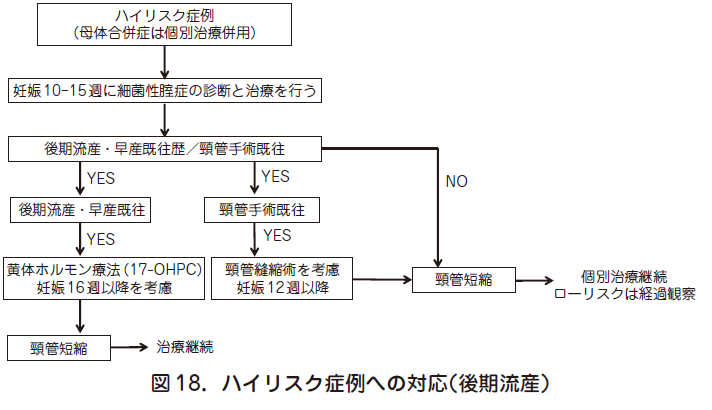

2 )後期流産(図18)

○早期早産とも位置づけられ,積極的な介入が必要になる.

○絨毛膜羊膜炎など子宮内に波及する感染症は,後期流産を引き起こす可能性がある.

○流早産の予防を目的に細菌性腟症の検査をする場合には,妊娠20 週未満(妊娠10~15 週)に実施する.

○細菌性腟症と診断されたら,抗菌薬を用いて治療する.治療には1 週間程度のメトロニダゾールの腟錠か内服錠の投与が一般的である(保険適用はあるが,本邦においては有益性が危険性を上回ると判断される場合を除き妊娠3 カ月以内の経口投与は禁忌とされている).

○後期流産・早産既往歴は最大のリスク因子である.

○予防治療として黄体ホルモン療法が確立しつつある.欧米では,妊娠16 週から36週までのヒドロキシプロゲステロンカプロン酸エステル(17-OHPC)(250㎎ / 週)筋注が推奨されているが,本邦では黄体機能不全に伴う切迫流早産を適応に,週1 回125㎎筋注が認められている.

○頸管手術,特に円錐切除は切除範囲(切除の深さ)や方法(メス,電気メス,超音波メス,レーザーメスなど)によりリスクが異なる.切除範囲が大きく妊娠初期から頸管長が短縮しているような場合,妊娠12 週以降なるべく早い時期に,予防的な頸管縫縮術を考慮する.

○それぞれの対応後は,早産管理に準じ,妊娠24 週前後頃までは頸管長を計測し,慎重に管理する.

○頸管長20~25 ㎜を下回る場合,入院管理とし状況に応じた管理を行う.

○後期流産・早産既往がない症例で頸管長が短縮する場合,欧米では天然型プロゲステロン腟錠(200㎎ / 日)が推奨されている.

○本邦では,2014 年9 月に天然型プロゲステロン腟錠が,生殖補助医療における黄体補充を適応として,承認薬になった(薬価未収載).しかし,流早産に対する適応はなく,使用する場合は,各施設の倫理委員会の承認や書面によるインフォームド・コンセントなど慎重な配慮が必要となる.