(1)骨粗鬆症

原発性骨粗鬆症はエストロゲンの急激な低下が主因で骨代謝が亢進し骨量が減少することと骨質の劣化により,骨折の危険性が高まった状態であり,更年期以降はリスクが上昇する.自覚症状に乏しく,病気が進行して骨折を起こすと,様々な障害が起こり,死亡リスクも上げる病気であるため,骨粗鬆症の啓蒙活動や骨の健康増進,早期発見や積極的な薬物介入など産婦人科医の役割は大きい.

1 )診断

骨粗鬆症診断基準を表 12 に示す 1, 2).①脆弱性骨折(外傷によらない骨折)の有無と,②骨密度値の2項目によって診断を行う.脆弱性骨折のうち,椎体骨折または大腿骨近位部骨折があれば,骨密度値の高低に関係なく原発性骨粗鬆症と診断される.その他の脆弱性骨折がある場合には骨密度測定を行い,骨密度が若年成人平均値(YAM:young adult mean)の 80%未満の場合,骨粗鬆症と診断される.低骨密度の評価は原則として腰椎または大腿骨近位部の骨密度値を用い,YAM の 70%以下あるいは-2.5SD 以下であれば骨粗鬆症,骨密度が -2.5SD より大きく -1.0SD 未満の場合を骨量減少と診断する.

原発性骨粗鬆症以外にも低骨量を呈する疾患として,内分泌性(甲状腺機能亢進症,Cushing 症候群など),栄養性(壊血病,神経性食思不振症,吸収不良症候群など),薬物(コルチコステロイド,抗てんかん薬など),その他(関節リウマチ,糖尿病など)など骨脆弱化の原因・基礎疾患が明らかな続発性骨粗鬆症との鑑別が必要である 2).続発性骨粗鬆症は,原発性に比べしばしば重症であるが原疾患を治療すると劇的に改善することがあり,診断の際に見過ごしてはならない.

![表 12.原発性骨粗鬆症の診断基準(2012 年度改訂版) 低骨量を来す骨粗鬆症以外の疾患または続発性骨粗鬆症を認めず,骨評価の結果が下記の条件を満たす場合,原発性骨粗鬆症と診断する. Ⅰ.脆弱性骨折(注1)あり 1.椎体骨折(注2)または大腿骨近位部骨折あり 2.その他の脆弱性骨折(注3)があり,骨密度(注4)が YAM の 80%未満 Ⅱ.脆弱性骨折なし 骨密度(注4)が YAM の 70%以下または -2.5SD 以下 YAM:若年成人平均値(腰椎では 20~44 歳,大腿骨近位部では 20~29 歳)注1 軽微な外力によって発生した非外傷性骨折.軽微な外力とは,立った姿勢からの転倒か,それ以下の外力をさす.注2 形態椎体骨折のうち,3分の2は無症候性であることに留意するとともに,鑑別診断の観点からも脊椎 X 線像を確認することが望ましい.注3 その他の脆弱性骨折:軽微な外力によって発生した非外傷性骨折で,骨折部位は肋骨,骨盤(恥骨,坐骨,仙骨を含む),上腕骨近位部,橈骨遠位端,下腿骨.注4 骨密度は原則として腰椎または大腿骨近位部骨密度とする.また,複数部位で測定した場合にはより低い%値または SD 値を採用することとする.腰椎においては L1~ L4 または L2~ L4 を基準値とする.ただし,高齢者において,脊椎変形などのために腰椎骨密度の測定が困難な場合には大腿骨近位部骨密度とする.大腿骨近位部骨密度には頸部または total hip(total proximal femur)を用いる.これらの測定が困難な場合は橈骨,第二中手骨の骨密度とするが,この場合は%のみ使用する.付記:骨量減少(骨減少)[low bone mass(osteopenia)]:骨密度が -2.5SD より大きく-1.0SD 未満の場合を骨量減少とする.(文献 1, 2 の記述をもとに作成)](/wp/wp-content/uploads/2025/04/img_no114_table12.jpg)

2 )治療と予防

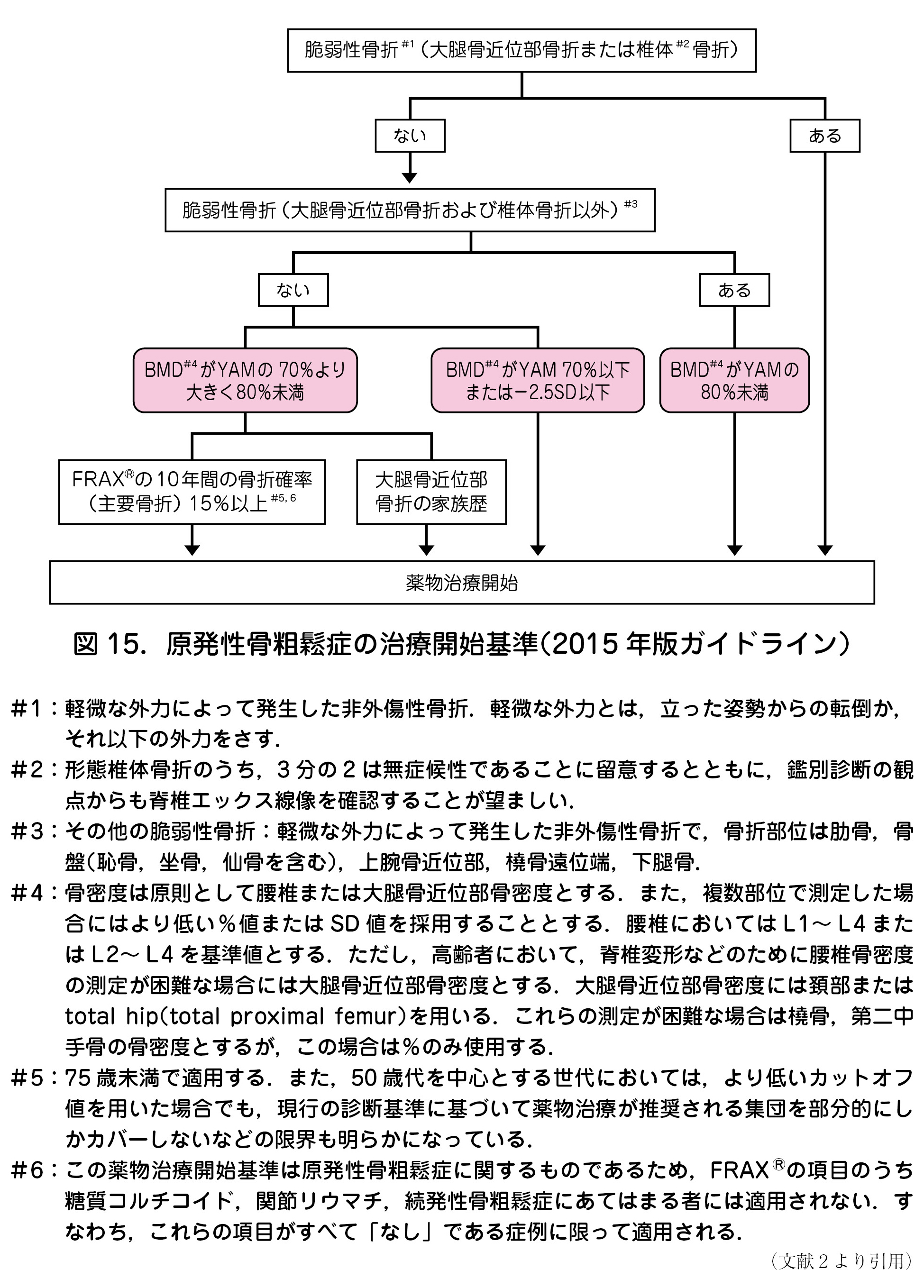

治療目的は骨折を予防して骨格の健康を維持することである.診断と治療介入の基準を分け,骨折リスクを勘案し,高リスクでは骨量減少(YAM70~80%)の状態でも治療介入すべきであり,治療介入決定のためのツールとして FRAX Ⓡ(骨折リスク評価ツール)が取り入れられている(図 15)

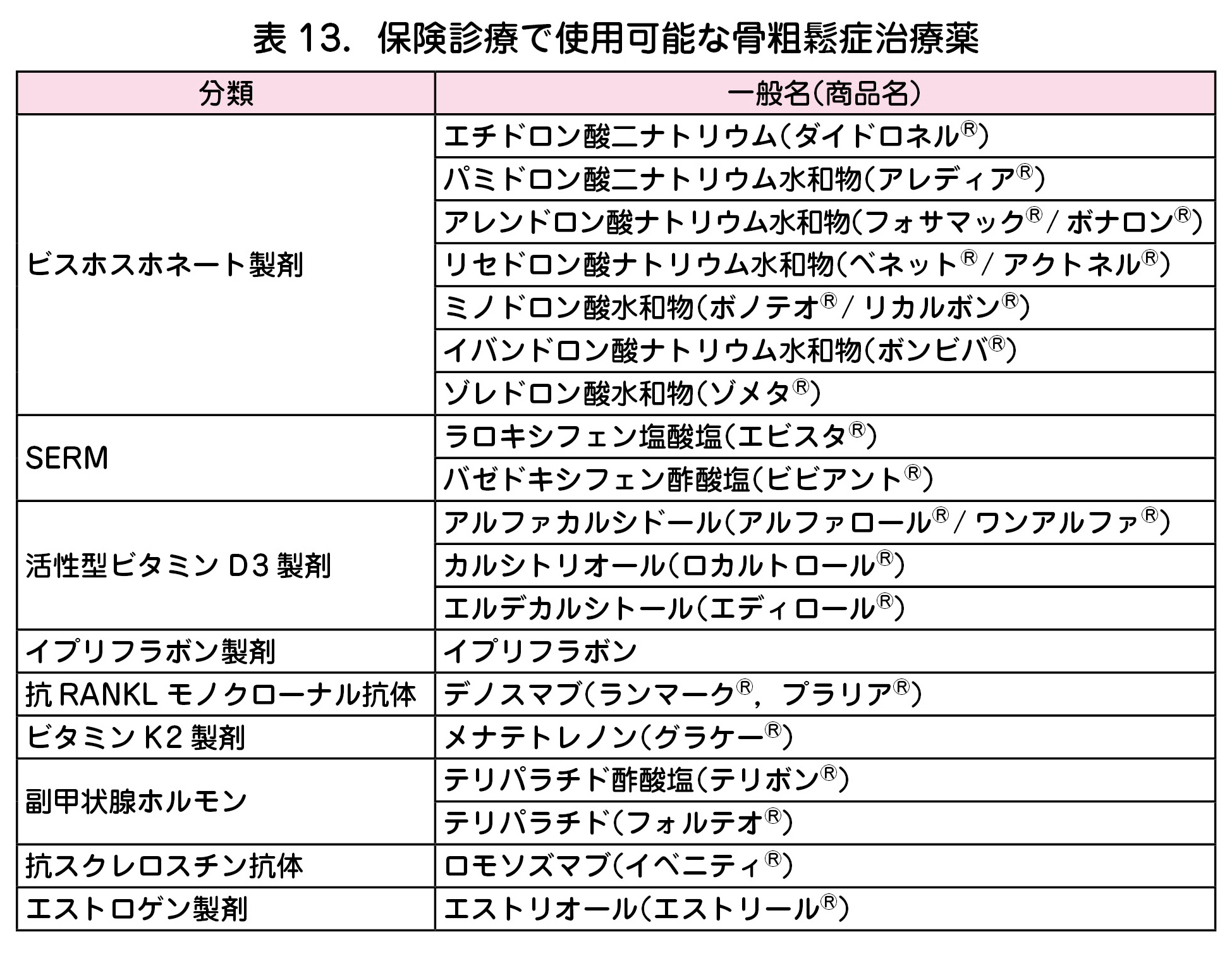

産婦人科でよく遭遇するような,骨折リスクが高くない低骨密度の症例には一次骨折予防としてエストロゲン製剤や SERM 製剤,ビスホスホネート製剤,エルデカルシトールが第一選択となる(表 13).治療のゴールは骨密度が骨粗鬆症レベルを脱すること(正常域に達すること)であり,治療のゴールに達成したならば治療の一時休止も考慮される.

なお,使用されることの多い薬剤の1つであるビスホスホネートは,骨組織に長期間残存する可能性もあるため若年者での使用には注意が必要であり,また,副作用として顎骨壊死や大腿骨骨幹部骨折の報告があるため,歯科治療時や長期使用時は注意が必要である.

骨粗鬆症の予防には,危険因子をできるだけ排除し,高危険因子群では早期の医学的介入が必要である.成長期からバランスのよい食事摂取(十分なカルシウム摂取)を心がけ,日光被爆によるビタミン D 補充や適度な運動がすべての年齢層において重要である.