第五回:帝王切開は子どもの成長に影響するか

岡山大学学術研究院医歯薬学域疫学・衛生学分野

松本 尚美、頼藤 貴志

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室

光井 崇、増山 寿

問 最近、帝王切開(以下、帝切)で生まれたお子さんのアレルギー疾患や発達への影響が話題になることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか? 日本での帝切の現状と併せて教えてください。

答 ご指摘のように、帝切後の児の長期的な健康や発達への影響については、国内外で関心が高まっています。これは、帝切では経腟分娩と異なり産道通過時の母体細菌叢への曝露がないため、児の免疫系の発達や腸内細菌叢の形成、ひいてはアレルギー疾患や肥満、神経発達などに影響を与える可能性が指摘されているためです(Sandall J, et al. Lancet. 392:1349-1357, 2018)。

日本における帝切率は年々増加傾向にあり、2020年には一般病院と一般診療所あわせて21.6%、一般病院では27.4%に達しています(厚生労働省 令和2年医療施設(静態・動態)調査・病院報告の概況)。

しかし、帝切の長期的な影響に関するこれまでの研究結果は必ずしも一貫しておらず、特に周産期死亡率が世界で最も低いレベル(2022年で出生千対2.8:厚生労働省 令和4年人口動態統計月報年計(概数)の概況)にある日本の高度な周産期医療体制の下での影響については、十分なデータがありませんでした。

問 先生方の研究では、どのようにして帝切の影響を調べたのですか

答 私たちは、日本の実情をより正確に把握するため、2010年に国内で出生した児を対象とする大規模前向きコホート研究である厚生労働省の「21世紀出生児縦断調査」のデータと、詳細な周産期臨床情報を含む日本産科婦人科学会の「周産期登録データベース(PRN)」のデータを連結しました。最終的に2,114名の子どものデータを解析対象とし、児が生後1.5歳から9歳になるまでの追跡調査データを用いています(Matsumoto N, et al. Sci Rep. 15:2485, 2025)。

解析にあたっては、身体的健康(入院、肥満など)から神経発達(各種発達指標の達成度、行動上の問題など)まで、多岐にわたるアウトカムを網羅的に評価する「Outcome-wideアプローチ」(VanderWeele TJ. Epidemiology. 28:399-402, 2017)を採用しました。評価した主なアウトカムには、1.5歳から5.5歳までの入院経験(全原因、呼吸器感染症、消化器疾患)、5.5歳および9歳時点での肥満(WHO Child Growth Standardsに基づき判定)、2.5歳、5.5歳、8歳時点での各種発達マイルストーン(運動、言語、認知、社会情動性)の未達成や、自己調節・注意・適応・行動の問題などが含まれます。

特に重要視したのは、帝切群と経腟分娩群の間にもともと存在する背景因子(母体年齢、多胎、既往・合併症、妊娠合併症、社会的経済状況など)の違いが結果に影響を与えないよう、これらの潜在的な交絡因子を統計学的に調整することでした。

問 その研究の結果、帝切と子どもの健康・発達との間に関連は認められましたか?

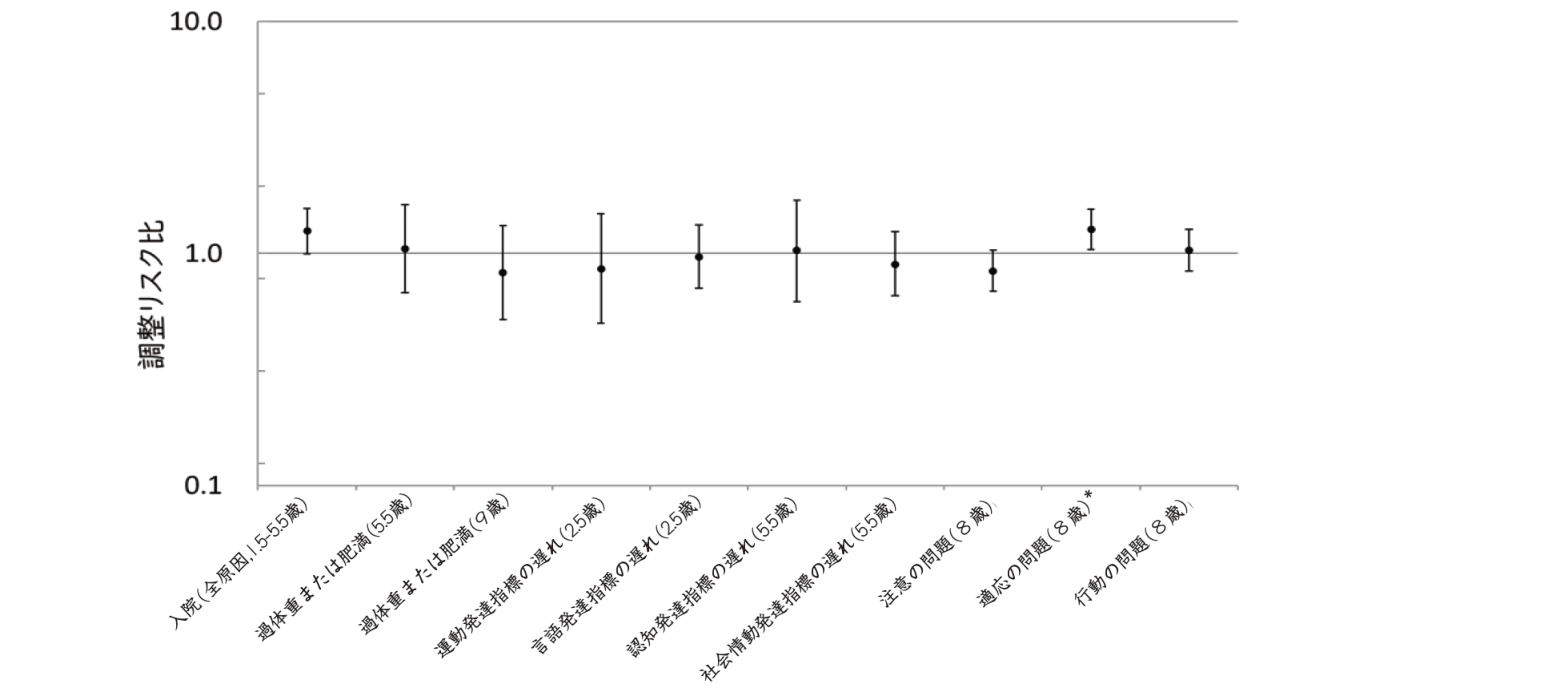

答 前述の交絡因子を統計学的に調整した後の解析では、帝切と、私たちが検討したほとんどの健康・発達アウトカムとの間に、統計学的に有意な関連は認められませんでした(図参照)。

図 帝王切開(経腟分娩を基準)と児の健康・発達アウトカムとの関連

(Matsumoto N, et al. Sci Rep. 15:2485, 2025. CCBY 4.0)

注:調整リスク比と95%信頼区間は経腟分娩を1とした場合の値。調整因子は本文参照。

注:調整リスク比と95%信頼区間は経腟分娩を1とした場合の値。調整因子は本文参照。

*8歳時の適応の問題については多重比較補正後は有意ではない。

具体的には、全原因による入院リスクは帝切群でわずかに高い傾向(調整リスク比[aRR]1.25、95%信頼区間[CI]0.997–1.56)が見られましたが、統計的な有意差(95%CIの下限値が1を超える)には達しませんでした。呼吸器感染症や消化器疾患による入院リスクについても同様でした。

また、5.5歳時点(aRR 1.05, 95%CI 0.68–1.62)および9歳時点(aRR 0.83, 95%CI 0.52–1.32)での過体重・肥満のリスクにも、帝切との有意な関連は見られませんでした。

さらに、2.5歳時点での運動・言語発達指標の未達成、5.5歳時点での認知・社会情動発達指標の未達成や自己調節の問題、8歳時点での注意・行動の問題についても、帝切との間に有意な関連は認められませんでした。

唯一、8歳時点での「適応の問題」のリスクが帝切群でやや高い結果(aRR 1.27, 95%CI 1.04-1.55)となりましたが、複数のアウトカムを同時に検討していることを考慮した統計的な補正(多重比較補正)を行うと、この関連も有意ではなくなりました。

問 予定帝王切開と緊急帝王切開で違いはありましたか?また、多胎児や早産児といった特定のグループではどうでしたか?

答 追加解析として、帝切を予定と緊急に分けて検討しましたが、どちらも経腟分娩と比較して、ほとんどのアウトカムで明確なリスク上昇は認められませんでした。

また、多胎児と単胎児、あるいは早産児と正期産児に分けて層別解析も行いました。これらのサブグループ解析では、対象となる人数が少なくなるために結果の精度は低くなりますが、多胎児では帝切と一部の発達指標の遅れとの関連を示唆する傾向が見られた一方、早産児では帝切と一部のアウトカム(消化器疾患による入院や運動発達指標の遅れなど)のリスク低下との関連を示唆する傾向が見られました。

しかし、いずれも統計的に有意な差ではなく、これらの特定の集団における帝切の影響については、より大規模な研究でのさらなる検討が必要です。

問 これらの研究結果を踏まえ、臨床現場では帝王切開と子どもの成長についてどのように考え、説明すればよいでしょうか?

答 私たちの研究結果は、現在の日本の高度な周産期医療体制の下では、医学的な適応があって行われる帝切が、少なくとも学童期中期(9歳頃)までの子どもの長期的な健康や発達に対して、一般に懸念されているような大きな悪影響を与える要因になっている可能性は低いことを示唆しています。

したがって、臨床現場においては、帝切の適応があると判断された場合に、児の長期的な予後に対する過度な心配は現時点でのエビデンスからは裏付けられないと考えることができます。この情報は、帝切が必要となるご家族への説明において、安心材料の一つとして提供できる可能性があります。

もちろん、私たちの研究にも限界はあります。解析対象となった子どもたちは一般よりもハイリスク層を多く含む集団であったと考えられること、追跡期間が9歳までであること、自己報告によるアウトカムであること、サブグループ解析の限界などです。より長期的な影響や特定の疾患リスクについては、今後の研究が必要です。

しかし、現時点での知見を総合すると、帝切の必要性を判断する際には、やはり母児の周産期の安全性確保という医学的適応を最優先に考えるべきであり、長期的な影響への懸念から必要な帝切をためらう必要はないと言えるでしょう。